本文

高知市議会だより195号(HTML版・平成26年11月1日発行)

本文

1.高知市議会からのお知らせ

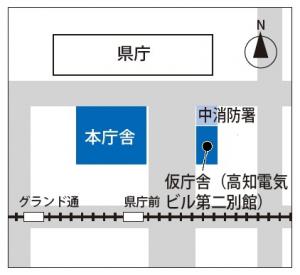

(1)議会移転のお知らせ

本庁舎の一部解体に伴い、市議会は仮庁舎(高知電気ビル第二別館)へ移転しました。11月4日以降の本会議および委員会は、仮庁舎で行います。

移転後の配置は、次のとおりです。

5階 議会事務局、会派控室(市民クラブ・日本共産党)

6階 議場、図書室、会派控室(新こうち未来・新風クラブ・公明党・みどりの会)

※電話、ファクス番号は、変更ありません。

(2)議員の寄附・あいさつ状等の禁止について

議員の寄附・あいさつ状は公職選挙法で禁止されています

○ あいさつ状(年賀状・暑中見舞い等)の禁止

○ 寄附の禁止

○ 香典や結婚披露宴における祝儀の禁止

(ただし、本人が出席の上、通常一般の社交の範囲内であるときを除く)

○ 名刺広告の禁止

など、議員活動に対して法律上制限が加えられています。

市民の皆さまのご理解とご協力をお願いいたします

(3)録画DVDの貸し出し

本会議の中継放送を録画したDVDの貸し出しを行っています。

貸し出し準備に時間を要するため、ご希望の方はあらかじめ、議会事務局までお申し込みください。

電話823-9400

(4)インターネットによる本会議の録画配信

過去1年間の本会議(定例会)について、インターネットで配信しています。

高知市ホームページから議会中継(録画)専用ページに入ると視聴できます。会議日や質問議員名、発言内容の語句等からの検索も可能です。

2.9月定例会の概要

9月定例会(第446回)を9月9日から26日までの18日間の会期で開催しました。

開会日には、市長が一般会計補正予算など29件の議案について提案理由説明を行いました。続いて財務部長、上下水道事業管理者が一般・特別会計と水道事業会計の決算認定議案の概要説明をそれぞれ行いました。

12日から18日までの4日間の個人質問には18人(うち8人が一問一答方式を選択)が立ち、8月の豪雨災害を踏まえた防災対策、高齢者・障害者福祉施策、教育行政、契約制度、公共交通対策などについて活発な質問戦を展開しました。

市長提出議案では、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例制定議案など、29件の議案を全て原案のとおり可決または認定しました。

最終日には、監査委員、公平委員会委員の選任議案および人権擁護委員推薦についての諮問議案の3件が追加提案され、いずれも同意または異議なき旨答申しました。

議員提出議案では、公共調達基本条例の一部改正議案を提出し、可決しました。

また、森林・林業基本計画の推進に係る意見書など17件の意見書議案を提出し、うち12件を可決しました。

3.特集記事

公共調達基本条例から公共調達条例へ ‐議員提案による条例の一部改正‐

9月定例会で、公共調達基本条例(平成24年4月施行)の一部を改正する条例議案が、新風クラブ、市民クラブ、日本共産党、公明党、みどりの会から共同で議員提案されました。

18日の本会議で提案理由の説明、質疑が行われた後、総務常任委員会に付託されました。委員会では賛成多数で可決し、26日の本会議では継続審査の動議を否決した後、討論を行い、賛成多数で可決しました。

提案理由の要旨

公共調達基本条例の目的は、公共調達の競争性や公平性等を高め、品質や価格の適正を確保するとともに、社会的価値の実現および向上に配慮し、市民福祉の向上および地域経済の健全な発展に寄与することである。

しかし、現行条例には目的の達成に当たって配慮すべき社会的価値である公正労働基準、環境保全、男女共同参画、人権擁護、障害者雇用、地域コミュニティの活性化などについて具体的な確保策が規定されていない。

政府の強力な政策誘導によって労働市場環境が好転している今こそ、アウトソーシング推進による行財政改革とのバランスを考慮しつつ、ワーキングプアを行政がつくっているのではないかとの疑惑を払拭する政策の実行が必要である。

そこで、現行の「公共調達基本条例」を「公共調達条例」に改めるとともに、新たな条項を追記した改正案を提案する。

〈追記する主な内容〉

- 市長は公共調達審議会の意見を聞いた上で、公共調達下で働く労働者の労働報酬下限額を定め、告示すること。

- 市との契約において、受注者には対象労働者に労働報酬下限額を周知し、かつ労働報酬額等を記載した台帳を市長に提出する義務があること等を定めること。

- 市長は提出資料に疑義がある場合や対象労働者から申し出があった場合は、受注者に調査報告を求め、場合により市職員に立入調査をさせることができること。

- 市長が求めた是正措置を受注者が実行しないなど悪質な場合は、契約を解除することができること。

〈対象契約〉

- 予定価格1億5千万円以上の工事請負契約

- 予定価格500万円以上の業務委託契約のうち、規則等で定めるもの

- 市施設等の指定管理

質疑の主な内容

- 条例改正が企業経営に与える影響等の課題について、具体的にどのように検討を進めてきたのか。

- 労使間で決定している労働報酬の下限額を条例で定めることは、行政の過度な介入につながるのではないか。

- 企業経営を圧迫し、賃金以外の処遇悪化や雇用の減少につながるのではないか。

- 適用業務に従事する者とそれ以外の者との賃金格差を、結果的に行政がつくってしまうのではないか。

- 労働報酬下限額を上回る賃金を支払えない事業者が公共調達から排除されるのは、公平性に問題があるのでないか。

- 労働環境の改善により、品質確保を図っていくとともに、最低制限価格や予定価格の上昇を期待した条例改正なのか。

継続審査の動議

新こうち未来から、同じ趣旨の条例の全国的な成立状況等に鑑みて、本市で働く全ての人々への影響を考慮し、慎重に審議する時間の確保が重要として継続審査とする動議が出されましたが、賛成少数で否決しました。

討論の概要

新こうち未来(反対の立場)

業界団体への十分な説明も行われず、労使契約に介入するのは乱暴であり、実態把握を十分に行わないままの条例改正は承服できない。経営安定と雇用削減に歯止めをかけ、品質の下落を招かない入札制度やチェック体制の導入を優先すべきである。

企業経営をさらに圧迫するような今回の条例改正は時期尚早であり、本議案に反対する。

日本共産党(賛成の立場)

本議案は、公共調達の低価格競争による低賃金という負のスパイラルに歯止めをかける先進的なものである。このことは、受託業者にとっても適正な利潤確保につながり、公共調達の品質確保と同時に、地域経済の健全な発展を目指す前向きな姿勢を具体化したものであると考え、本議案に賛成する。

市民クラブ(賛成の立場)

本議案は、労働者の適正な労働条件を確保することを目的に加えて明確化するとともに、工事や業務委託、指定管理の契約等について労働報酬下減額を定めるもので、一定水準以上の労働報酬の支払いを担保できると思われる。また、労働報酬が支払われない場合等は、その旨を申し出る手続きも規定されている。

以上の点から極めて妥当な改正と考え、本議案に賛成する。

4.9月定例会を振り返って(会派の意見)

市民クラブ

誠和園の直営堅持を提言

竹内千賀子議員の市民会館の質問には、高知市地域福祉活動推進計画や生活困窮者自立支援法および多様化する市民ニーズに対応するため、老朽化への対応も含め、公共施設マネジメントの中で検討していくと答弁。

岡崎豊議員の手話基本条例の質問には、災害時の対応も考慮し、手話言語法や他条例も参考にして制定に向けた準備を進めたいと答弁。誠和園直営堅持の要望には、現在検討中だが、全国でも先進的に取り組んでおり、最後のセーフティーネットとしての役割を受け継ぐと答弁。

深瀬裕彦議員の災害種類別避難所設定の提案には、洪水・地震・津波の災害種類別の指定を検討している。また、春野地区の治水対策で、小松の沼は平成28年度からの工事着手、西畑地区は補助制度を説明したと答弁。

田鍋剛議員の公共調達条例の質問には、最低賃金で働くと生活保護を要する実態があるとすれば、公契約、民間契約を問わず働く者にとって好ましくないと答弁。

誠和園については、登壇した全議員が質問や提言をした。

新こうち未来

公共調達基本条例の一部を改正する条例議案に反対。教育委員会の問題点を厳しく指摘

我が会派を除く全ての会派から議員提案された標記条例の一部改正議案には、以下の理由から反対した。本市の入札・契約制度において適切な労働環境を確保することに異論はないが、具体的に最低報酬額を規定するには、前提として整理すべき課題が多く、当事者となる事業者関連団体への情報提供、実情を踏まえた意見集約、相互理解もできておらず時期尚早であること。また、予定価格積算基準額である設計労務単価を基に最低報酬額を規定すれば、公契約以外の労働賃金との差異が発生し、同一労働同一賃金の原則から外れ、行政による不当な労使介入になること。

次に、公設民営とされる朝倉夜間中学校責任者の、学校現場への不当かつ過度な関与など異常な運営の在り方について、問題を先送りする教育委員会の対応を厳しく批判するとともに、早急な改善を強く求めた。

個人質問には戸田議員、川村議員、土居議員、浜口議員が登壇した。

新風クラブ

竹村邦夫議員、中澤はま子議員が個人質問に登壇!

長浜地区の防災道路整備と桂浜観光振興等を絡めた「道の駅」構想を提言した竹村邦夫議員に対し、岡崎市長は「道の駅で地元海産物を観光客に提供できれば、新たな雇用が生まれるなど相乗効果が期待できる。国の地方創生策の活用を含めて、提言内容を実現するための方策を検討したい」と答えた。また、学力向上対策の一環として教室への空調設備の整備も求めた。

四国の鉄道高速化検討準備会が基礎調査を行っている「四国新幹線構想」に対する積極的な取り組みを求めた中澤はま子議員に対し、岡崎市長は「高知と新大阪が1時間半程度で結ばれれば、効果としては高い。構想の実現に向け、高知県市長会で具体的な協議や課題検討を行うとともに、県や経済界と連携し、国に対して必要性や有効性を訴えていきたい」と答えた。

なお、今回可決した公共調達基本条例の一部改正議案については、公共工事品質確保促進法改正等の影響が地方に早晩波及するとの認識のもと、会派として提案したものである。

日本共産党

中学校給食「検討委員会」設置へ動く

はた議員は中学校給食の実施を求め、教育長は「検討委員会を早期に設置する」と答弁。国保は保険料引き下げと子育て世帯の軽減策を求め実態調査へ。災害対応では風水害時の市営住宅入居基準の緩和を求め規定の整備へ。細木議員は災害情報提供の改善を求めエリアメール等の拡大を検討へ。公共交通再編は市民の声を丁寧に聞くよう求め市の主体性を追及。江口議員は子どもの貧困実態を指摘し給付型奨学金の創設を求めた。教育支援のスクールソーシャルワーカーは増員約束へ。下元議員は東部総合運動公園整備に係る税務署との「確約書」内容が実態と違うと追及、市は土地購入を示す。下本議員は合併や職員削減による中山間地域の防災力低下を指摘、市長は職員配置を見直すと答弁。国への「浸水被害等災害対策の抜本的強化を求める意見書」を提案し採択。公共調達基本条例改正に賛成した。

公明党

災害対応を迅速に!地域課題の解決目指し活発論戦

寺内憲資議員は、罹災証明書の発行に当たり、迅速に発行できる被災者支援システムを活用せず、手書きにより発行した点を指摘。市長から、操作に不慣れな点を改善し、早急に習熟に努めるとの答弁があった。

高木妙議員は、鏡ダムの放流や河川管理、旧基準の雨水対策等についてただし、対策強化の進展につながる答弁を得た。また、人口減少問題に対する考えについては、「横断的な組織を立ち上げ早急に取り組む」との答弁があった。

西森美和議員は、実効性のある浸水対策を市長に要請し、水理解析や河川容量の確保を県と協議する旨の答弁があった。特に発災時に重要拠点となる秦の県有地周辺の排水機能強化に対して、前向きな答弁を得た。

みどりの会

近森正久議員3年半の実績

犬猫殺処分0を目指し予算獲得。

危険なPCB処理費3億円獲得。

被災時緊急出動基金3億円積立。

みどり溢れる緑化計画が始まる。

弱者に優しい道路行政が進む。

高校進学率93%を98%に上げる。

競輪場4百人雇用を全力で守る。

5.質問および答弁

(1)防災対策の強化に向けて

8月の台風12号、11号による豪雨災害は、鏡・土佐山・春野地域と合併後、初めての大きな災害となりました。

特に、中山間地域を中心とした土砂災害や道路の寸断による集落の孤立のほか、各河川の氾濫による浸水被害や農作物への被害など、市内各地で被害を受けました。

こうしたことから、9月議会では本市の防災対策について、さまざまな視点から質問が行われました。

1)市内全域への避難勧告

【質問】市内全域に避難勧告を発令した経緯を聞く。

【答弁】8月2日からの豪雨で仁淀川が避難判断水位に近づいたことや、北部地域において土砂災害の危険性が高まったことから、8月3日午前9時に春野地域および中山間地域に対して避難勧告を発令した。

その後も強い雨が続き、累積雨量が増加する中で、鏡川と紅水川が氾濫水位に近づき、満潮時刻とも重なることから、人的被害が生じる可能性があると判断し、同日午前10時に市内全域に避難勧告を発令した。

【質問】今回の対応について批判の声も聞くが、見解を聞く。

【答弁】市内全域に避難勧告を発令した一連の判断については、災害対策本部として間違っていなかったと考えている。

しかし、緊急エリアメールの配信の遅れや、避難所開設の遅れもあったことから、原因や課題等を十分に検証し、具体的に対策を講じていく必要がある。

最終的には、災害対策本部員会議において検証を行い、職員災害初動マニュアルを全面改定するなど、今後の災害に対して万全の態勢をとっていく。

【質問】市民への情報提供体制について聞く。

【答弁】市民への情報提供については、避難勧告や避難指示の発令、避難所の開設、また土砂災害の危険性等の情報を防災行政無線やテレビ、インターネット等により行った。

また、今回初めて緊急エリアメールを通じて避難勧告や避難指示等の発令情報の提供を行ったが、市民から多くの反応があり、その情報伝達力を改めて認識した。今後は、情報提供の在り方について検証するとともに、必要な改善を行い、緊急エリアメール活用の熟度を上げていきたい。

さらに、その他の手段として、SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)を活用した災害情報の提供・収集がより効果的だと考えており、他都市の事例等も参考に検討していきたい。

【質問】聴覚障害者への災害情報の伝達方法について聞く。

【答弁】災害時における避難行動要支援者への支援については、今年度から具体的な検討を行っており、障害者関係団体とも協議することとしている。

今後、聴覚障害者に対する文字表示装置付き戸別受信機の貸与も含め、確実な情報の伝達手段について検討していく。

2)合併地域の防災対策

【質問】合併地域の災害対応と今後の対策について聞く。

【答弁】鏡・土佐山の中山間地域については、夜間において職員の到着に時間を要したケースがあった。また、崖崩れにより道路が寸断され、孤立した集落との連絡方法等にも多くの課題が残された。

今後、地域の方々と意見交換を行い、地震災害だけでなく風水害についても実効性のある中山間地域防災計画を本年度中に策定する。

また、鏡・土佐山・春野地域の災害対応については、できる限り当該地域出身の職員を災害対策本部の地域運営室に配置するなど、地域の特性に応じた避難対策を構築していく。

【質問】今後の水害対策について聞く。

【答弁】春野地域においては、仁淀川に氾濫の恐れが生じたことなどから、改めて治水対策が課題として挙がっている。

仁ノ地区については、排水ポンプの増設により抜本的な解決を図っていく。西畑地区については、高知河川国道事務所の保有する排水ポンプ車の出動条件について、今後具体的な協議を行っていく。また、冠水の原因について国、県と相談しながら調査・検討していく。

3)避難所開設の課題

今回の避難所開設については、避難勧告発令時に開設されていないなどの課題が残ったことから、地域や教職員等との連携を生かすなど今後の対策が求められています。

【質問】職員参集の実態と、職員参集メールの導入について聞く。

【答弁】今回の災害では、電話交換機の不具合から、通知を受けた職員が連絡内容を問い合わせることができず、一部に参集の遅れが生じた。

職員参集メールについては、災害時の職員安否確認システムと併せて、来年度中の導入を目指して検討している。

【質問】災害の種類別に避難所を設定してはどうか。

【答弁】災害時は、それぞれの災害に応じた安全な避難場所へ誘導する必要がある。災害別の指定緊急避難場所の設定については、洪水、地震、津波の別に、ハザードマップや耐震評価などを基にして避難の可否を分別しながら検討している。

【質問】避難所開設マニュアルについて聞く。

【答弁】昨年度に策定したマニュアル案では、東日本大震災の課題等を参考に、行政や学校教職員などの施設管理者と、自主防災組織をはじめとする地域が連携、協力して避難所開設や運営に取り組む内容、指針を示している。

しかし、これは市の内部マニュアル案にとどまっており、実践的なものにしていく必要がある。このため、モデル地域を選定して地域の方々と協議しながら、本年度中に地域版マニュアルを策定したいと考えている。また、立ち上げを予定している自主防災組織連絡協議会にも地域版マニュアルを示し、実際の避難所開設訓練等を通じて、内容の充実を図っていく。

4)国土強靭化地域計画の策定

昨年12月に、大規模自然災害等に備えた国土全域にわたる強靭な国づくりを推進する国土強靭化基本法が成立し、その後、指針となる国土強靭化基本計画とともに国土強靭化アクションプランが策定されました。

本年6月に国土強靭化地域計画(※)策定モデル調査実施団体として選ばれた高知県と高知市は、地域計画策定に向け連携を図りながら、一体的な取り組みを進めています。

- ※ 国土強靭化地域計画:地方公共団体が策定する国土強靭化に関する施策の推進に関する基本的な計画で、ハード対策とソフト対策の適切な組み合わせや、平時にも有効に活用できる工夫も必要とされており、国土強靭化の観点からさまざまな分野の計画等の指針となるもの。

【質問】地域計画策定の推進体制について聞く。

【答弁】地域計画は、防災面だけでなく、自然環境保護等も考慮することが求められているため、部局横断的な連携を十分に図っていく必要がある。本年8月に市長を本部長とし、副市長および各部局長で構成する「高知市強靭化推進本部」を立ち上げるとともに、計画の調査および審議を行うため、副部長級で構成する「幹事会」を設置し、具体的な作業をスタートした。

モデル調査については、県市で調整しながら具体的な協議を始めている。また、住民や医療、情報通信、ライフライン等の分野の民間事業者にも参画いただき、自助・共助・公助の役割分担や連携にも配慮しながら、強靭化の取り組みの輪を広げて検討していく。

【質問】地域計画に織り込むべき内容について聞く。

【答弁】地域計画は、本市を取り巻く状況や地域特性を踏まえながら、大規模自然災害を想定した脆弱性の評価等を通じて策定する。

現在、脆弱性評価や課題分析を行うために、事前防災・減災対策となる事業内容や計画、指標等について全庁的に照会し整理を行っている。

また、実施の際は、本市が直面する災害リスクや緊急度等を踏まえた重点化と優先順位付けを行った上で進めていく。

【質問】策定までのスケジュールについて聞く。

【答弁】各部局からの照会結果をもとに、脆弱性の分析・評価および対応方針について、県とも協議をしながら本部会に諮っていく。また、資料が一定整った段階で国から派遣される専門家の意見も聞くことにしており、11月下旬には対応方針を決定したい。

その後、各施策の重点化と優先順位付けを行い、最終的には議会の意見等を聞きながら本年度中の策定を目指す。

(2)発達障害支援の充実を

発達障害のある児童生徒数は増加傾向にあり、平成25年度の県の調査によると、県内で発達障害と診断される、もしくは可能性のある児童生徒の割合は、小学校で7.8%、中学校で7.1%となっています。

また、学力や不登校等の問題の根底に発達障害が考えられるケースもあり、子ども発達支援センターへの相談件数も22年度で234人、25年度で409人と年々増加しており、小・中学校および市立養護学校の特別支援教育を充実していく必要があります。

【質問】発達障害の早期発見の取り組みについて聞く。

【答弁】幼児健診や発達相談等を通じて把握を行っているが、その中でも1歳6カ月健診は、それぞれの子どもの特徴が見られ始める時期であり、重要な位置付けとしている。

この健診において課題が見られた児童については、今年度から創設された子ども発達支援センターや県療育福祉センター等と連携し、保護者へのフォローも含めた、より専門的で具体的な支援へとつなげている。

また、保育園等での集団生活の中で課題が見られた児童については、保護者の了解の下、加配保育士の必要性や本人の特性に合わせた関わり方や環境の整え方等を協議している。

【質問】保育園・幼稚園での職員の研修体制について聞く。

【答弁】障害児保育に必要な知識等の習得および障害児への対応方法等の学習を目的として、認可保育所の加配保育士、クラス担任、園長を対象に障害児担当者研修会を実施している。25年度は11回開催し、850人の参加があった。

また、障害児への対応方法の学習を目的として、認可保育所全職員を対象に障害児保育研修会の2年に1度の受講を義務付けており、25年度は4回実施した。

今年度からは、こども未来部の創設により、幼稚園業務を所管しているため、かがみ幼稚園の職員も研修受講の対象としており、今後は私立幼稚園の職員も対象とすることを検討している。

【質問】小・中学校の支援体制の現状等について聞く。

【答弁】全ての子どもの適正な就学を目指して教育相談を行っており、特に就学前から小学校への就学相談については、保護者に寄り添い、きめ細やかな対応を行っている。また、学校からの要請に対しては、教育研究所の特別支援教育班が中心となって、実態把握や知能検査の実施等を支援している。

教育研究所の機能を充実させるために子ども発達支援センターと協議し、担うべき業務の整理を検討していく。

6.休憩室 「小学生は、全国上位に。中学生も、全国平均に近づく。」

知っていましたか。これは、全国学力学習状況調査の結果です。

平成25年度、高知市の小学校の結果は、国語Aが4位、国語Bが9位、算数Aが7位、算数Bが18位に相当しました。

中学校も、上昇傾向が続いていますが、まだ全国平均を少し下回っています。しかし、中学生の家庭学習の時間は確実に増えてきています。

「全く勉強しない」生徒の割合を高知市と全国とで比べると、19年度17.8%(全国8.4%)が25年度5.9%(同5.9%)になりました。

なんと素晴らしいことでしょう。「教育ジャーナル」7月号には、次のように紹介されました。

『子どもも教師も、保護者も行政も「やればできる!」を実感。

昨年後半、高知市の教育委員会や小・中学校には、全国からたくさんの視察の人々が訪れた。まるで「奇跡の地」でも訪ねるかのように。』

家庭学習の時間が増えたことは、子どもと家庭が頑張ってくれた証拠です。

子どもたちのやる気を育てる取り組みが、家庭を中心に、地域や子どもを取り巻く大人たちとの関わりの中で、より良い環境が今後とも続いていくことを祈ってやみません。

(議会広報委員 門田権四郎)

7.人事議案

9月定例会最終日の26日に、市長から監査委員、公平委員会委員の選任議案、および人権擁護委員推薦についての諮問議案が提出され、それぞれ同意または異議なき旨答申しました。

監査委員

高橋 正志(たかはし まさし)

公平委員会委員

長山 育男(ながやま いくお)

人権擁護委員

小笠原一清(おがさわら かずきよ)

8.委員会の活動(7月16日から10月14日まで)

常任委員会

建設環境委員会

9月定例会

19、22日に、排水機場番舎の譲与に関する議案など12件の議案と請願4件の審査を行いました。

水道事業会計の決算の認定議案は賛成多数で、その他の議案はいずれも全員賛成で可決または認定し、請願3件の結果を出しました。

また、料金等徴収包括委託業務のプロポーザルの応募状況についてなど6件の報告を受けました。

経済文教委員会

7月31日

請願1件の審査を行い、結果を出しました。

9月定例会

19、22日に、江陽小学校屋内運動場改築工事請負契約締結議案など8件の議案と、陳情1件の審査を行いました。

決算の認定議案は賛成多数で、その他の議案はいずれも全員賛成で可決または認定しました。

また、26年度全国学力・学習状況調査の結果についてなど5件の報告を受けました。

9月29日・30日

神奈川県横浜市、新江ノ島水族館(神奈川県藤沢市)の視察を行いました。

総務委員会

9月定例会

19、22、24日に、非常備消防ポンプ自動車購入契約締結議案など7件の議案と陳情1件の審査を行いました。

公共調達基本条例の一部改正議案と決算の認定議案は賛成多数で、その他の議案はいずれも全員賛成で可決または認定し、陳情1件の結果を出しました。

また、新庁舎建設基本設計(素案)の概要など6件の報告を受けました。

厚生委員会

9月定例会

19、22、24日に児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正議案など9件の議案の審査を行いました。

決算の認定議案は賛成多数で、その他の議案はいずれも全員賛成で可決または認定しました。

また、避難生活支援金支給事業についてなど5件の報告を受けました。

特別委員会

南海地震対策調査特別委員会

9月1日

燃料備蓄計画についてなど2件の報告を受けました。

行政評価

本年度から、市議会では本市の政策・施策の成果を評価し、その結果を翌年度予算に反映させるための独自の行政評価を行っています。

7月から10月上旬までの間に、4つの常任委員会において対象とする政策・施策の選定、執行部へのヒアリングを行い、委員間協議を経て、23施策について評価結果を出しました。

評価結果は提言と併せて取りまとめ、10月下旬に市長に提出しました。評価結果の詳細は、市議会ホームページに掲載いたします。

9.9月定例会で結果の出た請願・陳情

採択

- 本宮町・長尾山町周辺地区の浸水対策を求める件

- シキボウ跡地東側エリアの浸水被害に関する件

- 久万川に面した3町内の浸水被害に関する件

不採択

- 平安時代初期の宮廷画家、巨勢金岡筆の達磨大師の掛け軸の補修に関する件

- 2015年10月の消費税率10%への再引き上げ中止を求める意見書提出の件

10.9月定例会に提出した意見書

全員賛成で可決した意見書

(1) 森林・林業基本計画の推進に係る意見書

我が国の森林の大部分は中山間地域にあることから、林業振興は、人口流出のダム的効果を果たし、地方再生の原点になると考える。

よって、森林・林業基本計画に基づく森林・林業の再生等に向けた予算の確保など7項目の実現を国に強く要望する。

(2) 地域林業・地域振興の確立に向けた山村振興法の延長と施策の拡充に係る意見書

山村地域は、国土保全等の多面的かつ公益的な役割を果たしているが、主要産業である農林業の低迷など多くの課題があり、厳しい状況である。

よって、平成27年3月末に期限切れとなる山村振興法を延長し、地域林業の確立や就業機会の増大等の対策を講ずることなど4項目を国に強く要請する。

(3) 危険ドラッグ(脱法ハーブ)の根絶に向けた総合的な対策の強化を求める意見書

危険ドラッグは、その使用による重大な交通事故がたびたび発生するなど深刻な社会問題となっている。

よって、危険ドラッグの根絶に向け、販売、流通等の実態調査および健康被害との因果関係の調査研究など3項目の総合的な対策強化を政府に強く求める。

(4) 産後ケア体制の支援強化を求める意見書

子育て支援においては、妊娠、出産、育児と切れ目のない支援が必要であり、特に、出産直後の母親への精神的、身体的なサポートは欠かせないものである。

よって、妊娠・出産包括支援モデル事業の着実な実施や、産後ケアを円滑に提供する体制の構築など3項目の実現を政府に強く求める。

(5) 軽度外傷性脳損傷に係る周知及び適切な労災認定に向けた取り組みの推進を求める意見書

軽度外傷性脳損傷は、自覚症状があるにもかかわらず、検査で異常が見つかりにくいため、労災等の補償対象とならないケースも多く、周囲からの誤解に苦しむ状況も見受けられる。

よって、この疾病について、国民を初め教育機関等へ広く周知を図ることなど2項目を政府に強く要望する。

(6) 風水害による被災した農林水産業の経営復興支援を求める意見書

本年8月の台風や長雨による農林水産業の被害について、国による復旧事業の対象工事費は40万円からであり、復旧が進まない実態がある。

国においては、これまでも復興対策として、災害復旧関連資金の無利子化等の助成措置が行われていることから、今回も同様の支援や助成措置を講ずることおよび復旧工事の対象額の引き下げを政府に求める。

(7) 地方の住民の移動権を確保するため、地域公共交通へのさらなる支援強化を求める意見書

地方の公共交通事業者が赤字運行を余儀なくされる中、地方自治体が多額の補助金を支出し、赤字路線の維持を図るという地域公共交通の在り方は、全国各地に内在する課題である。

こうした課題解決に向け、交通政策基本法に基づく支援制度の強化を政府に強く求める。

賛成多数で可決した意見書

(8) 2015年度予算(介護・子ども)の充実・強化を求める意見書

2015年4月から訪問介護と通所介護の市町村事業への移行が進められるが、地域間格差による介護の重度化などの不安が指摘されている。また、同時期から本格実施となる子ども・子育て支援新制度は、保育士の配置基準の見直し等が不十分な内容となっている。

よって、介護労働者および保育士などの福祉人材の確保と処遇改善のための予算確保など3項目の対策を政府に求める。

(9) 生活困窮者自立支援法「学習支援事業」に対する国の補助率かさ上げを求める意見書

学習支援事業について、生活困窮者自立支援法が来年度から本格施行されることにより、同事業の国庫補助率が2分の1に下がり、自治体の負担が増加する。しかし、生活困窮者に対する第一義的な責務は国にある。

よって、本事業の国庫補助率を生活保護並みの4分の3以上にすることを政府に強く求める。

(10) 魅力ある地方都市の構築へ向けた施策の推進を求める意見書

地方経済の衰退による地域の活力低下に対して、新たな雇用の場の創出や魅力の創造などを図り、地方の活性化を急速に進めることは、広く国民の利益に資するものである。

よって、地方における企業誘致や起業促進に必要な財政・税制上の措置を講ずることなど5項目を政府に強く要望する。

(11) 奨学金制度の充実を求める意見書

奨学金は、長引く不況や就職難から、その返還に苦しむ若者が急増しているが、返還の救済制度にはさまざまな制限があるという問題点が指摘されている。

よって、所得連動返還型の奨学金制度の創設など4項目を政府に強く要望する。

(12) 浸水被害等災害対策の抜本的強化を求める意見書

近年、都市部での集中豪雨被害が深刻化する状況が続いており、国土強靭化基本法の基本目標に鑑みた抜本的対策が重要となっている。

よって、半壊、一部損壊や床上浸水などの世帯も被災者生活再建支援法の対象とすることなど4項目の実現を政府に求める。

否決した意見書

(13) 義務教育の年齢引き下げと幼児期の教育無償化を求める意見書

(14) 小中一貫教育の制度化を求める意見書

(15) 米価暴落への対策を求める意見書

(16) カジノ賭博の合法化に反対する意見書

(17) 消費税増税の撤回を求める意見書

11.会派の構成と電話・ファクス番号

| 市民クラブ | 7人 | 電話823-9402 | ファクス802-3055 | |

| 新こうち未来 | 7人 | 電話823-9406 | ファクス822-8119 | |

| 新風クラブ | 7人 | 電話823-9401 | ファクス871-2811 | |

| 日本共産党 | 6人 | 電話823-9404 | ファクス823-9558 | |

| 公明党 | 5人 | 電話823-9403 | ファクス871-2485 | |

| みどりの会 | 1人 | 電話823-9476 | ※ファクス823-9350 | ※議会事務局直通のファクス番号です |