本文

飲食店などを改修される皆様へ

飲食店などを改修される場合の注意点

近年、大阪市の個室ビデオ店や宝塚市のカラオケボックスの火災により、尊い人命が失われています。このような現状から本市においては、建築物の被害や人的被害を防止し、安心して生活できる空間を確保するため、毎年2回実施している建築物防災週間(国土交通省住宅局主催)に合わせて、テナントビルを対象とした防災査察を実施しています。この査察の結果、飲食店などでは店内の改修工事を行ったことで、建築基準法や消防法に抵触したと見られる事案も見受けられました。

飲食店や物品販売店舗などの改修を行った結果、建築基準法および消防法違反状態となり、その建物が火災などの災害にあったとき、尊い人命が多数失われてしまう事例が大きな問題となっています。

そこで、改修する際の注意点として、安全に避難するための設備について説明します。

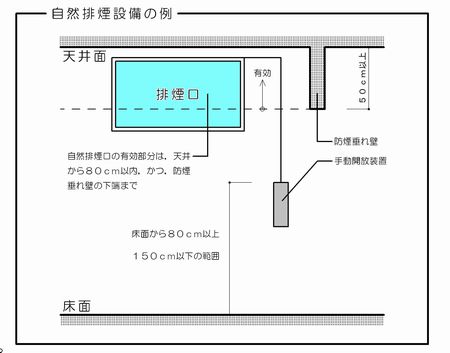

排煙設備(建築基準法施行令第126条の2、第126条の3)

排煙設備は、火災に伴う煙を屋外に排出することで避難する時間を確保する設備です。これが正常に機能しなければ、避難に必要な時間を確保できなくなり、一酸化炭素中毒に陥る危険度が増大しますし、視界が不良となるため非常口が分からなくなるなど、非常に危険ですのでご注意ください。

改修する場合に注意していただきたいのは、排煙口と手動開放装置の機能の確保です。

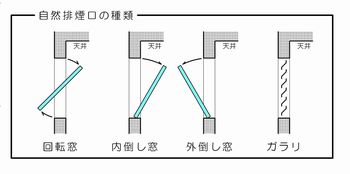

実際に改修工事によって自然排煙設備の機能が確保できなくなった事例を紹介します。

事例1

排煙口内側に設置した棚によって、回転窓や内倒し窓が適正に開かない。

事例2

排煙口外側に設置したエアコン室外機などによって、回転窓や外倒し窓が適正に開かない。

事例3

排煙設備(排煙口および手動開放装置)や防煙垂れ壁が撤去されている。

非常用照明(建築基準法施行令第126条の4、第126条の5)

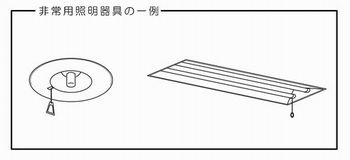

非常用照明装置は火災や停電時でも安全に避難するための設備です。

非常用照明装置は火災や停電時でも安全に避難するための設備です。

図のように、点検のためのヒモ付きのスイッチがありますが、種類や製造年月日によってはヒモが無いものもあり、階段を除くほとんどが天井に設置されています。

実際に改修工事によって非常用照明の機能が確保できなくなった事例を紹介します。

事例1

新たに設置した間仕切りの位置が非常用照明と重なったため、非常用照明を撤去した。

事例2

天井の非常用照明を移設したものの、その移設箇所での照度が確保できなくなった。

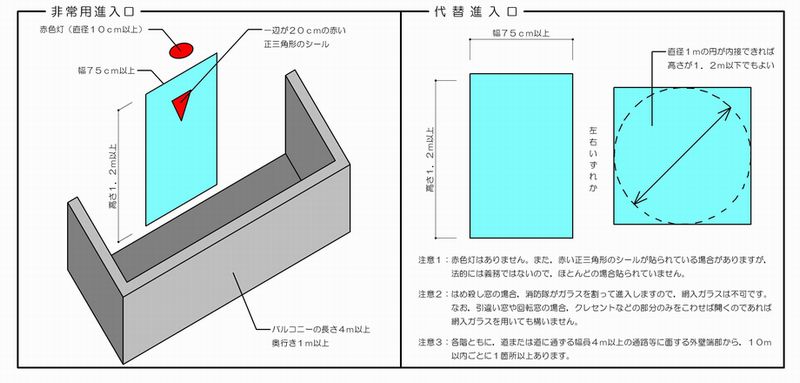

非常用進入口(建築基準法施行令第126条の6、第126条の7)

道路または幅員4m以上の通路に面して、建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の各階には、火災時にはしご車から消防隊が進入する「非常用進入口」と「代替進入口」の2種類の進入口があります。

図の非常用進入口や代替進入口を壁や手摺り、棚などでふさいでしまうと、消防隊が進入できなかったり、進入できても時間が必要以上に掛かり、消火や救助が遅れてしまうため、被害が増大する恐れがあります。

内装制限(建築基準法第35条の2、同法施行令第128条の3の2から第128条の5)

火災が発生した場合に建物内部の延焼を防ぐため、建物の用途、構造、規模によっては内装材料を制限する「内装制限」が規定されています。内装制限されている居室や通路、階段などの仕上げ材料は、各々定められている準不燃または難燃以上の内装材料を使用する必要があります。

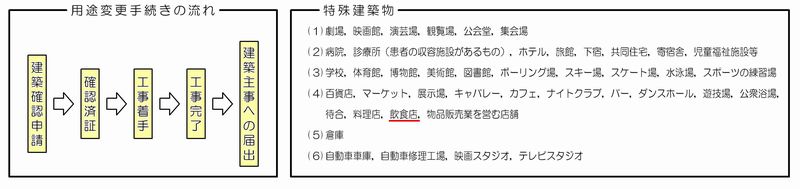

用途変更(建築基準法第87条、同法施行令第137条の18)

用途変更後の用途が「特殊建築物」に該当する場合、その用途部分の床面積が200平方メートルを超え、既存の用途との関係性によっては、用途変更の手続き(建築確認申請および完了時の建築主事への届出)が必要です。

改修を行う際、建築基準法および消防法についての判断に迷われる場合は、専門知識のある

建築士などにご相談されるか、建築指導課または消防局予防課までご相談ください。

リーフレット

建築指導課と生活食品課において、啓発リーフレットを窓口配布しております。

- 飲食店などを改修される皆様へ [PDFファイル/137KB]